吉川社会保険労務士事務所からのお知らせ

当サイトの更新履歴他、法律改正等、社労士として経営者の皆様にとってお得だと思われる情報を発信しています。

- 2025年02月17日

- 令和7年度雇用保険料率のご案内

- 2025年02月17日

- 令和7年度の全国健康保険協会 (「協会けんぽ」)保険料率について

- 2024年09月03日

- 令和6年10月 【最低賃金改定予定(見込)のお知らせ】

- 2024年02月15日

- 令和6年度の全国健康保険協会 (「協会けんぽ」)保険料率について

- 2023年02月08日

- 令和5年度雇用保険料率のご案内

- 2023年02月08日

- 令和5年度の全国健康保険協会 (「協会けんぽ」)保険料率について

- 2022年09月16日

- 令和4年度地域別最低賃金(時間額)の改定 について

- 2022年02月17日

- 令和4年度の全国健康保険協会 (「協会けんぽ」)保険料率について

- 2021年02月10日

- 令和3年3月1日から従業員43.5人以上の事業主の障害者雇用が変わります

- 2021年02月10日

- 令和3年度の労災保険料率について

- 2021年02月10日

- 令和3年度の全国健康保険協会 (「協会けんぽ」)保険料率について

- 2020年09月01日

- 令和2年度地域別最低賃金(時間額)の改定 について

- 2020年09月01日

- 厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定

- 2020年03月03日

- 新型コロナウイルス感染症に係る助成金等について

- 2020年02月14日

- 令和2年度の全国健康保険協会 (「協会けんぽ」)保険料率について

- 2019年09月17日

- 令和元年度地域別最低賃金(時間額)の改定 について

- 2019年03月13日

- 事務所所在地および電話/FAX番号変更のお知らせ

- 2019年02月17日

- 平成31年度の全国健康保険協会 (「協会けんぽ」)保険料率について

- 2018年09月20日

- 平成30年度地域別最低賃金(時間額)の改定 について

- 2018年02月19日

- 採用募集時にご注意ください!(職業安定法改正)

- 2018年02月19日

- 平成30年4月1日からの雇用保険料率について

- 2018年02月19日

- 平成30年度の全国健康保険協会 (「協会けんぽ」)保険料率について

- 2017年10月02日

- 平成29年度地域別最低賃金(時間額)の改定 について

- 2017年09月02日

- 育児休業最長2歳まで延長 平成29年10月より改正

- 2017年09月02日

- 平成29年9月分 (29年10月納付分) からの厚生年金保険の保険料率が変更されます

- 2017年04月02日

- 平成29年4月1日から雇用保険料率が引き下がります

- 2017年02月19日

- 平成29年度の全国健康保険協会 (「協会けんぽ」)保険料率について

- 2016年10月07日

- 平成28年度地域別最低賃金(時間額)の改定 について

- 2016年08月27日

- 平成28年9月分 (28年10月納付分) からの厚生年金保険の保険料率が変更されます

- 2016年04月01日

- 平成28年4月1日から雇用保険料率が引き下がります

- 2016年02月11日

- 平成28年度の全国健康保険協会 (「協会けんぽ」)保険料率について

- 2015年09月18日

- 平成27年度地域別最低賃金(時間額)の改定 について

- 2015年08月17日

- 平成27年9月分 (27年10月納付分) からの厚生年金保険の保険料率が変更されます

- 2015年02月22日

- H28~有給休暇5日消化義務 H31~中小企業の残業代増加 について

- 2015年02月22日

- 平成27年度の全国健康保険協会 (「協会けんぽ」)保険料率について【変更月に注意!】

- 2015年02月22日

- 平成27年度の雇用保険料率について

- 2014年09月18日

- 平成26年度地域別最低賃金(時間額)の改定 について

- 2014年08月14日

- 平成26年9月分 (26年10月納付分)からの厚生年金保険の保険料率が変更されます

- 2014年05月05日

- パートタイム労働法の改正法が成立

- 2014年04月22日

- 育児休業給付 休業開始前賃金67%へ引上げとなります。

- 2014年02月24日

- 平成26年度の全国健康保険協会 (「協会けんぽ」)保険料率について

- 2014年02月18日

- 平成26年度の雇用保険料率について

- 2014年02月18日

- 産前産後休業期間中の保険料免除について

- 2013年09月24日

- 平成25年度地域別最低賃金(時間額)の改定 について

- 2013年09月15日

- 年金制度の改正について 《 社会保障・税一体改革関連 》

- 2013年08月08日

- 平成25年9月分 (25年10月納付分)からの厚生年金保険の保険料率が変更されます

- 2013年02月20日

- 平成25年度の全国健康保険協会 (「協会けんぽ」)保険料率について

- 2013年01月25日

- 2013年3月末で終了する助成金情報

- 2013年01月09日

- ホームページを一部リニューアルしました

- 2013年01月04日

- 平成25年度の雇用保険料率について (平成24年度の料率を据え置き)

- 2012年11月07日

- 労働契約法が改正 ~有期労働契約の新しいルールについて~

- 2012年10月01日

- 派遣・継続雇用法律改正、最低賃金改定について

- 2012年08月23日

- 平成24年9月分 (24年10月納付分)からの厚生年金保険の保険料率が変更されます

- 2012年08月07日

- 障害者の法定雇用率が引き上げ (平成25年4月1日より)

- 2012年04月23日

- 児童手当拠出金率が改定されます(平成24年4月分より)

- 2012年04月20日

- 改正・育児介護休業法 (平成24年7月1日施行)

- 2012年04月01日

- 千葉だより2012 4月号(No.84)に掲載されました

- 2012年03月16日

- 通勤手当の非課税限度額の見直し(平成24年1月1日以降に支給する給与分から適用)

- 2012年03月01日

- 日経産業新聞 2/28付(第10328号)に掲載されました

- 2012年02月12日

- 平成24年度の労働保険率の改正されます (平成24年4月1日施行)

- 2012年02月06日

- 平成24年度の千葉支部の健康保険料率は、9.93%に引き上げとなります!

- 2012年01月31日

- 平成24年度の年金額は0.3%の引下げとなります

- 2012年01月31日

- 平成24年度の雇用保険料率 (前年度比 -0.2%)が改定されます

- 2011年12月26日

- 平成23年度 特定(産業別)最低賃金が改定されます

- 2011年11月17日

- 事業主の方への給付金(助成金)のご案内

- 2011年11月11日

- 労働経済新聞 11/21付(第2849号)に掲載されました

- 2011年10月09日

- 国民年金法等の一部法律改正について

- 2011年09月15日

- 平成23年度地域別最低賃金が改定されます

- 2011年08月30日

- らくらく診断シリーズに「社員教育診断」が追加されました。

- 2011年08月19日

- 平成23年9月分 (23年10月納付分)からの厚生年金保険の保険料率が変更されます

- 2011年07月08日

- らくらく診断シリーズに「賃金・人事制度診断」が追加されました。

- 2011年07月04日

- カンパニータンク2011.7月号(国際情報マネジメント)の取材を受けました

- 2011年07月01日

- ホームページを開設しました

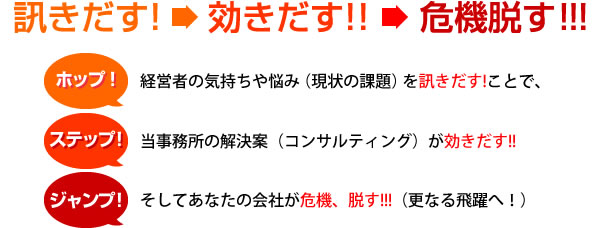

社労士「吉川 徹」より事業者の皆様へ

社労士は労働関連法令や社会保障法令の専門家であり、具体的には新規開業や雇用、退職に伴って発生する労働・社会保険の手続きからはじまり、就業規則の作成や政府助成金の申請など多岐に渡っております。

私が社労士として心がけていることは、専門家としての知識を事業主に押し付けるのではなく、事業パートナーとして事業者の視点に合わせた労働問題の解決方法を提案するということです。

特に「就業規則」に関連する分野は得意としており、会社を防衛できるレベルはもちろんのこと、働く従業員の皆様の意欲を掻き立て、会社の利益に貢献できるものを作成します。

私は「迅速かつフットワーク良さと小回りが利く社労士」をモットーとしております。今まで「担当者が変わる」「夜間対応していない」と大手などの社労士事務所に不満を持っていた事業主の方、事業パートナーとしての私と二人三脚で会社の諸問題を解決していきましょう。

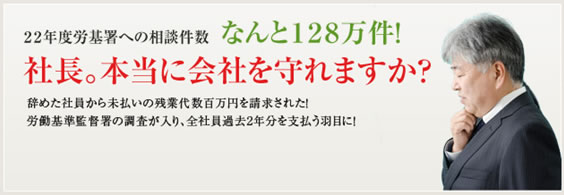

労働基準監督署調査残業代未払い不当解雇労働ユニオン過重労働労務リスクが差し迫っています。他人事ではありません。労務倒産の可能性もあります。

労務リスクから会社を守るのは『就業規則』です。

今、そこにある危機に吉川社会保険労務士事務所が総力をあげて対応します。

「労使トラブルが増えている!」とはよく耳にしますが、「うちの会社は大丈夫」と思ってはいないでしょうか?

しかし、それは突然起こるのです。例えば…

- ・辞めた社員が解雇無効の訴訟をおこしてきた!

- ・突然、労働組合に加入した従業員が押しかけてきた!

- ・過去2年分の残業代を請求された!

- ・労働基準監督署の調査が入った!

等々、内容も多岐に渡っています。急いで社内規定を整備しようとも、トラブルが起こった後では対処できない場合がほとんどです。就業規則が無い場合は、労働者保護法である労働基準法がそのまま適用されてしまうのです。結果、金銭保証1年分や、残業代を1億円請求された…ということも起こっています。

就業規則を作成しない場合はもとより、作りっぱなしの就業規則も大変危険です!

なぜ就業規則が重要なのか?

10名以上の従業員を雇用している事業者は、就業規則を労働基準監督署に届出しなければならいなことはご承知の通りです。

しかし・・・

- 書籍やインターネットの就業規則の雛形やテンプレートを使って作り直した

- 就業規則は金庫にしまっておいてそのまま・・・従業員に見せたことはない

- 同業他社の就業規則をそのまま流用しただけの内容

そのような事はありませんか?実はそういった運用そのものに落とし穴があるのです。

「その就業規則の内容は大丈夫ですか?」

就業規則の作成方法について書かれた多くの書籍が書店に並び、インターネットで検索すれば雛形やテンプレートが有料・無料問わず手に入れられます。

しかし、高まる労働者の権利意識の中、労使間トラブルは年々増加中しており、それらの簡単に手に入れる事の出来る雛形やテンプレートではそのトラブル内容を加味しておりません。

そのため、就業規則は予め想定できるトラブルをできるだけ防げるような内容にでなければならず、定期的に見直す必要もあります。法律的で保護されない経営者が会社を守るためにも就業規則は大切なのです。

「就業規則の整備は利益となって自社に還ってきます!」

就業規則は経営者や会社を守るだけのものではありません。まじめな従業員がストレスなく働く事ができる職場には活気が生まれ、会社と社員間が強い信頼関係で結ばれます。

それは自社製品の品質や生産性の向上や顧客満足につながり、しいては会社の発展として還ってくるのです。

社労士による無料「らくらく診断」のご案内

貴社の人事・労務に関する取り組み状況を専門家である社労士として無料にて診断いたします。

下より各診断書をダウンロードのし、質問形式で記入後FAXにて送信してください。

お気軽に社労士の診断をご利用いただけます。